一眼レフカメラ写真の白とびと黒つぶれしてしまった写真!

ISO100 F22 ss10s 24mm

ISO100 F20 ss30s 28mm

白とびと黒つぶれのない写真を撮る対策方法とは?

この白とびや黒つぶれは「露出補正」の設定が出来ていないことが原因だとカメラに詳しい人に教えてもらいました。初めは「露出補正」って何?と思ってよく分かっていませんでしたが、色んな設定を少しずつ覚えていく中で段々とこの「露出補正」の設定の大切さも分かって来るようになります。

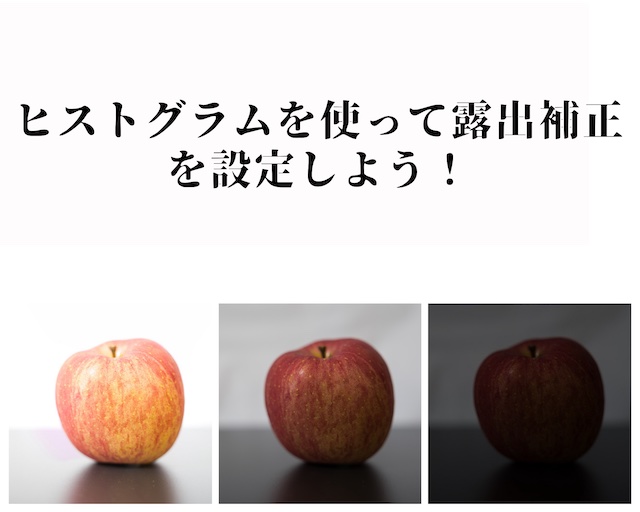

露出補正の設定をする。と聞くととても難しい!と思いますが、露出補正の設定が一目で分かる「ヒストグラム」の見方を解説していきます。覚えてしまうとこのグラフは常に表示させて置きたくなるグラフになります。この記事では私が失敗を繰り返しながら理解できた手順をお伝えしていきたいと思います。

スポンサーリンク

露出補正の設定方法

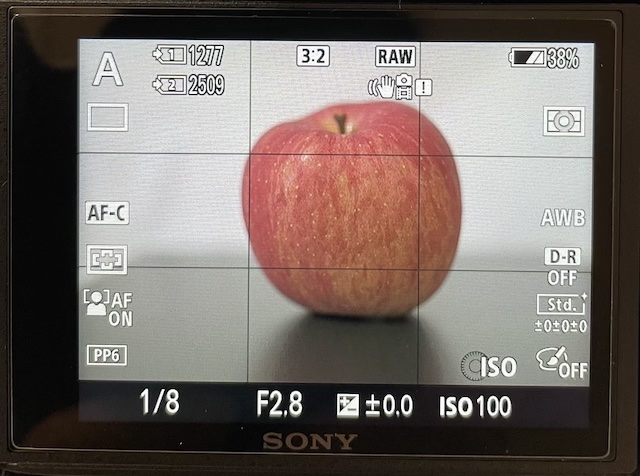

液晶モニターの中に「ヒストグラム」を設定しておくと白とびや黒つぶれがしていないか分かります。

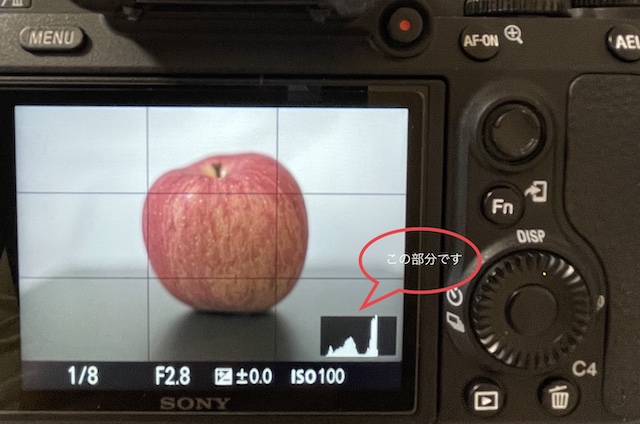

赤枠のグラフがヒストグラムとなります

愛用のSONYα7IIIで設定してみましょう。

まだヒストグラムは設定されていません

この赤枠のダイヤルを押して下さい

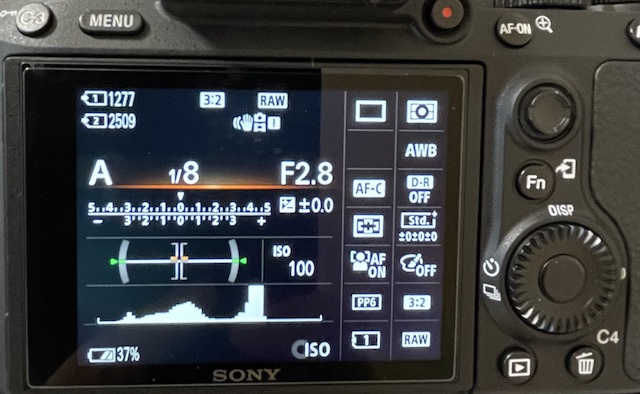

この様なグラフが出てきます

もう少し詳しく見たい場合はダイヤルを押していって下さい。するとこの様な表示もできます。

この様な画面表示もできます

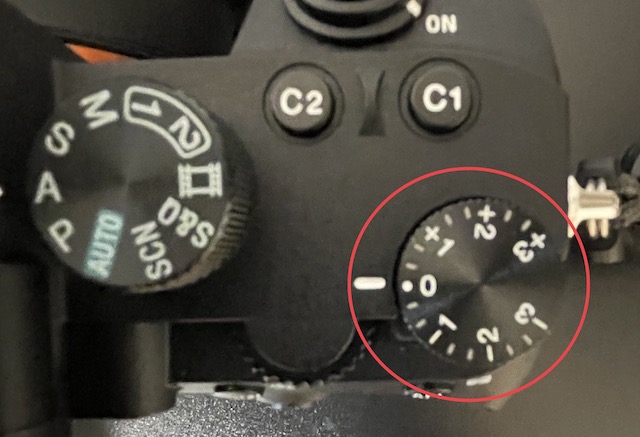

この赤枠のダイヤルを+(プラス)に設定したり、−(マイナス)に設定します

+3に設定して見ました

露出補正の設定値による違いを比べてみましょう

- Aモード

- ISO100

- F2.8

露出補正を変えて撮っていきます。明るさの違いが分かると思います。

| 露出補正+3 | 露出補正+3のヒストグラムの様子 |

露出+3 |  ヒストグラムが右側に寄ってしまっています |

| 露出補正±0 | 露出補正±0のヒストグラムの様子 |

露出±0 |  ヒストグラムは真ん中に寄っています |

| 露出補正-3 | 露出補正-3のヒストグラムの様子 |

露出-3 |  ヒストグラムが左側に寄っています |

ヒストグラムはどうやって判断すればいいの?

白とびしてしまった写真

グラフが右に寄ってしまっています

黒つぶれしている状態

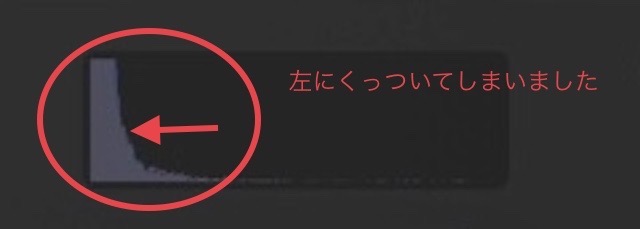

黒つぶれしている時はグラフが左に寄ってしまっている

白とびも黒つぶれもしていない状態の写真

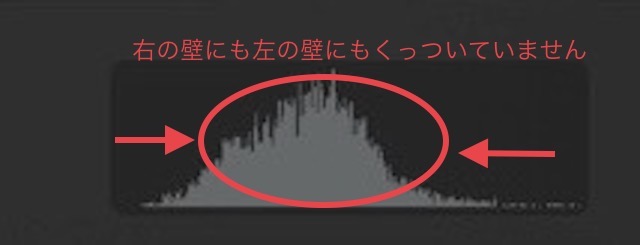

白とびも黒つぶれもしていない状態のヒストグラムはグラフの山が真ん中に寄っています

ヒストグラムを設定して白とびや黒つぶれのない写真を撮って下さい。

- 左の壁にくっつくと黒つぶれしている状態

- 右の壁にくっつくと白とびしている状態

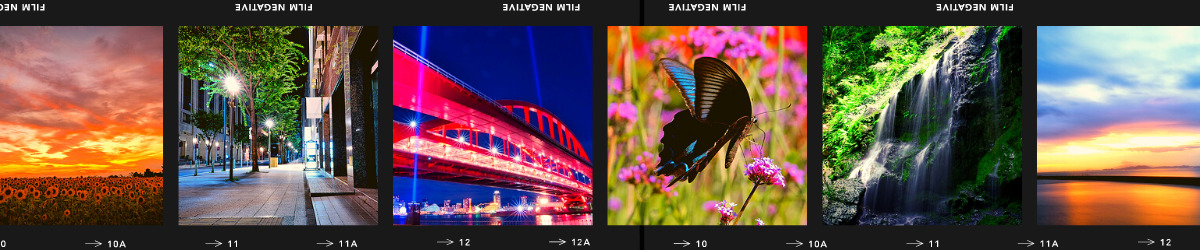

露出補正を使って実際に撮ってみた写真設定

ヒストグラムを見ながら白とびや黒つぶれがないか確認しながら撮ってみました。

ISO100 F2.8 ss1/1250s ±0 75mm

グラフは右の壁にも左の壁にも当たっていません

ISO1000 F22 ss1/125s ±0 100mm

ヒストグラムは真ん中に寄っているために白とびも黒つぶれもしていない写真を写す事が出来ました

ISO100 F11 ss1/13s -0.7 100mm

−0.7に設定することで夕暮れ時の様子がはっきりと撮影できました

ISO2000 F32 ss1/500s +0.7 400mm

蝶が黒く模様が黒つぶれしてしまっていた為に露出補正をプラス設定にして撮ってみました

まとめ

ヒストグラムを設定することによって白とびや黒つぶれを防ぐ事が出来ます。

写真を撮っても真っ白に写ってしまっている状態や、黒く潰れてしまった写真が撮れてしまうことがあります。私自身このヒストグラムを意識することでそのような写真がなくなっていきました。

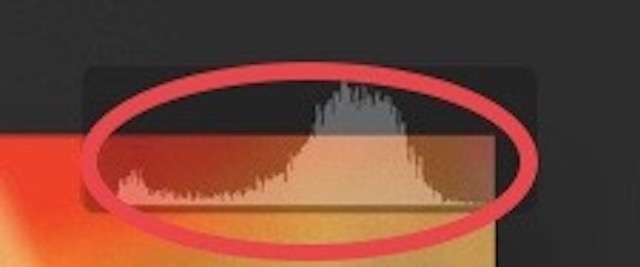

ただ、シーンによっては黒つぶれさせる事で被写体を強調させてさせる事も出来ます。黒つぶれさせて花を強調させてみました。

ISO160 F2.8 ss1/500s −0.7 70mm

黒つぶれしているヒストグラム

黒つぶれをさせることでこの様な写真を撮ることも出来ます。

このヒストグラムの見方を知っておくことで白とびや黒つぶれを防いだり、この様に黒つぶれをさせて被写体を強調させる事も出来ます。

ヒストグラムを使って自分だけの一枚を撮ってみて下さい。

最後まで読んで頂き本当にありがとうございました。

コメント